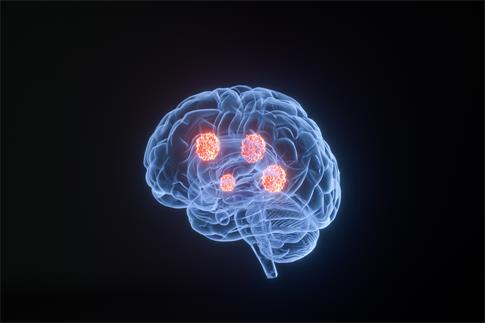

脑胶质瘤是脑内最常见的原发性中枢神经系统肿瘤。占所有原发性神经系统肿瘤的40%左右,是神经系统中最常见的、最致命的、疗效最差的恶性肿瘤,由于治疗难度大,致残、致死率极高,被称为“大脑杀手”。脑胶质瘤可导致颅内压增高和神经功能缺失,表现为头痛、恶心、呕吐、视乳头水肿、失语、运动、感觉障碍和复视等,也有部分患者是以癫痫发作及意识障碍起病。

脑胶质瘤起源尚不十分明确,一般认为是神经胶质细胞或前体细胞突变形成的肿瘤,在大脑当中生长,可推挤和破坏正常脑组织,引起相应的症状。脑胶质瘤的分类和分型比较细致,其恶性程度也很大,需要确切的病理类型和分级的诊断,才能评估患者的治愈率和复发率。

近年来,脑胶质瘤的死亡率呈上升趋势,以胶质瘤为多发的神经肿瘤已成为青少年肿瘤第一位的死亡原因,5年病死率在全身肿瘤中仅次于胰腺癌和肺癌“,一旦确诊,患者的生存时间短、生存质量差,因此通常也把它叫做‘脑癌’。

世界卫生组织(WHO)按照肿瘤的恶性程度将脑胶质瘤分为1~4级,级别越高,恶性程度越高:

1、2 级为低级别脑胶质瘤:为分化较好的胶质瘤,预后相对不错,以毛细胞性星形细胞瘤为例,手术全切后10年生存率接近100%;

3、4 级为高级别脑胶质瘤:为低分化胶质瘤,这类为恶性肿瘤,患者生产预后较差,以胶质母细胞瘤为例,从诊断到死亡的时间平均在8.8个月到16个月不等,儿童胶质母细胞瘤【高危组】3年生存率不足5%。

1. 遗传因素

一些遗传因素的存在,特别是存在某些抑癌基因的缺陷,在有外源因素的作用下,这类人发生胶质瘤的可能性就会增加。

2. 亚硝基化合物

随着工业化的进展,这类化合物已经广泛存在于我们生存的环境中,特别是产生于食物的加工过程中。

3. 电离辐射

长期暴露在有辐射的环境中,如Х射线、γ射线、核辐射等,患胶质瘤的机会就会增加。

4. 感染

一些动物实验已经证实某些感染能够诱发脑肿瘤,特别是在怀孕期间的感染对胎儿的未来威胁更大。

5. 污染的空气

长期工作在有空气污染环境中的劳动者发生脑肿瘤的几率明显增加,其孩子肿瘤发生率也高于其他的孩子。这些职业主要包括造纸、磨粉、手工业、印刷、化工、炼油和金属冶炼等,主要是空气中存在着大量的烃类化合物。

6. 电磁波

研究证实,电磁波对人体是有危害的,长期暴露在有电磁波的环境中,脑肿瘤有增加的趋势。

相对于其他类型的癌症脑胶质瘤早期的临床症状,并不十分典型,主要有头痛、呕吐、癫痫、局部症状等。

1. 头痛

头痛初期常为间歇性、搏动性钝痛或胀痛。随着肿瘤增大,头痛加剧,时间延长,可以变成持续性。头痛可以是局限性或全头痛,严重时可伴有恶心、呕吐,呕吐后头痛可减轻。

任何引起颅内压增高的因素,如咳嗽、喷嚏、大便等均可使头痛加重。当肿瘤内出血可使头痛加剧,当患者头痛突然加剧、伴有喷射性呕吐,严重时可逐渐昏迷。

2. 呕吐

胶质瘤导致的呕吐,呕吐前可有或无恶心,且常伴有剧烈的头痛、头晕。有时呈喷射性,多因颅内压增高刺激呕吐中枢引起。

3. 癫痫

胶质瘤病人出现癫痫可为早期症状。癫痫开始于成年后如果没有过外伤及出血的病人大多为脑瘤所致。药物不易控制或发作性质有改变者,都应考虑有脑瘤存在。肿瘤邻近脑皮层者易发生癫痫。

脑胶质瘤所导致的症状和体征,主要取决其占位效应以及所影响的脑区功能。胶质瘤由于其在空间的“占位”效应(mass effect),临床诊断主要依靠头部CT及MRI等影像学诊断。对于出现恶心、头痛、呕吐的患者,可以采用头部CT作为影像学筛选方法。但因图像不够清晰,不能作为诊断依据。如CT发现异常,建议立即行MRI检查。MRI成像提供身体软组织的清晰图像,对于胶质瘤的诊断和鉴别诊断十分重要。通过活检或者开颅手术切除肿瘤后获取的标本,可对胶质瘤进行病理学诊断,确定病例类型和分子病理信息,是诊断的金标准。

图文源于网络如有侵权请联系删除:963558